Österreichweite Studie deckt auf: Kassenarzt Wartezeiten bis zu 63 Tage

Zuletzt aktualisiert: 15.09.2025

Autor: Sebastian Arthofer, MSc

Inhaltsverzeichnis

Warum wir diese Studie machen

Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens mit starken Schmerzen auf.

Sie wissen: „Ich muss zum Arzt.“

Doch am Telefon hören Sie: „Der nächste freie Termin ist in sechs Wochen.“

Sechs Wochen? Das klingt nach einem Kalenderproblem, ist aber weit mehr.

In dieser Zeit können Krankheiten fortschreiten, Therapien verzögert beginnen, Ängste größer werden. Für Eltern bedeutet es vielleicht ein krankes Kind, das nicht rechtzeitig Hilfe bekommt. Für Berufstätige heißt es, weiterzuarbeiten, obwohl die Gesundheit im Hintergrund leidet.

Doch Wartezeiten sind nicht nur ein individuelles Ärgernis. Sie sind ein gesellschaftliches Risiko:

- Medizinisch: Je länger die Wartezeit, desto höher das Risiko, dass Erkrankungen schwerer verlaufen oder teurer zu behandeln sind.

- Wirtschaftlich: Jeder verlorene Arbeitstag durch verspätete Diagnosen oder Therapien kostet die Wirtschaft Millionen. Lange Krankenstände belasten Unternehmen und Sozialversicherung gleichermaßen.

- Sozial: Wer es sich leisten kann, weicht auf private Strukturen aus. Wer es sich nicht leisten kann, bleibt zurück – eine Zwei-Klassen-Medizin, die das Vertrauen in unser Gesundheitssystem schwächt. Immer mehr Menschen entscheiden sich daher für eine private Krankenversicherung in Österreich (bestehend aus Wahlarzt Versicherung (Privatarzt Versicherung), sowie der Sonderklasse Versicherung) bzw. Grenzgänger Krankenversicherung, um Wartezeiten zu umgehen und die freie Arztwahl zu sichern.

- Gesellschaftlich: Ungleiche Wartezeiten zwischen Stadt und Land verstärken regionale Unterschiede. Manche Regionen drohen, regelrecht „unterversorgt“ zu werden.

Gerade weil diese Dimensionen ineinandergreifen, wollten wir es genau wissen:

Wie lange warten die Menschen in Österreich wirklich auf Facharzttermine?

Unsere Antwort darauf ist die erste österreichweite Wartezeitenstudie für Kassenärzte 2025.

Ein objektiver Blick auf ein Thema, das uns alle betrifft, vom einzelnen Patienten bis hin zur gesamten Gesellschaft.

Unsere Studie basiert auf 1.591 Mystery-Calls zu Kassenärzt:innen in ganz Österreich (Zeitraum: 30.06.–12.09.2025, Datenpunkte während urlaubsbedingter Ordinationsschließungen wurden für die Analyse nicht berücksichtigt).

Analysiert wurden 14 Fachrichtungen, die Fälle wurden in jeder Fachrichtung nach Bevölkerungsanteil der Bundesländer verteilt, um ein repräsentatives Bild zu gewährleisten.

Zur Terminabfrage wurden zuerst telefonische Anfragen gestellt – blieben diese erfolglos, folgten E-Mails, Nachtelefonieren und Online-Recherche.

Für die Wartezeit-Auswertung haben wir den Median genutzt, da dieser Ausreißer (z. B. durch sehr lange Einzelfälle) besser ausgleicht als der Mittelwert. Das 95 %-Konfidenzintervall für den Median beträgt ±3,1 Tage.

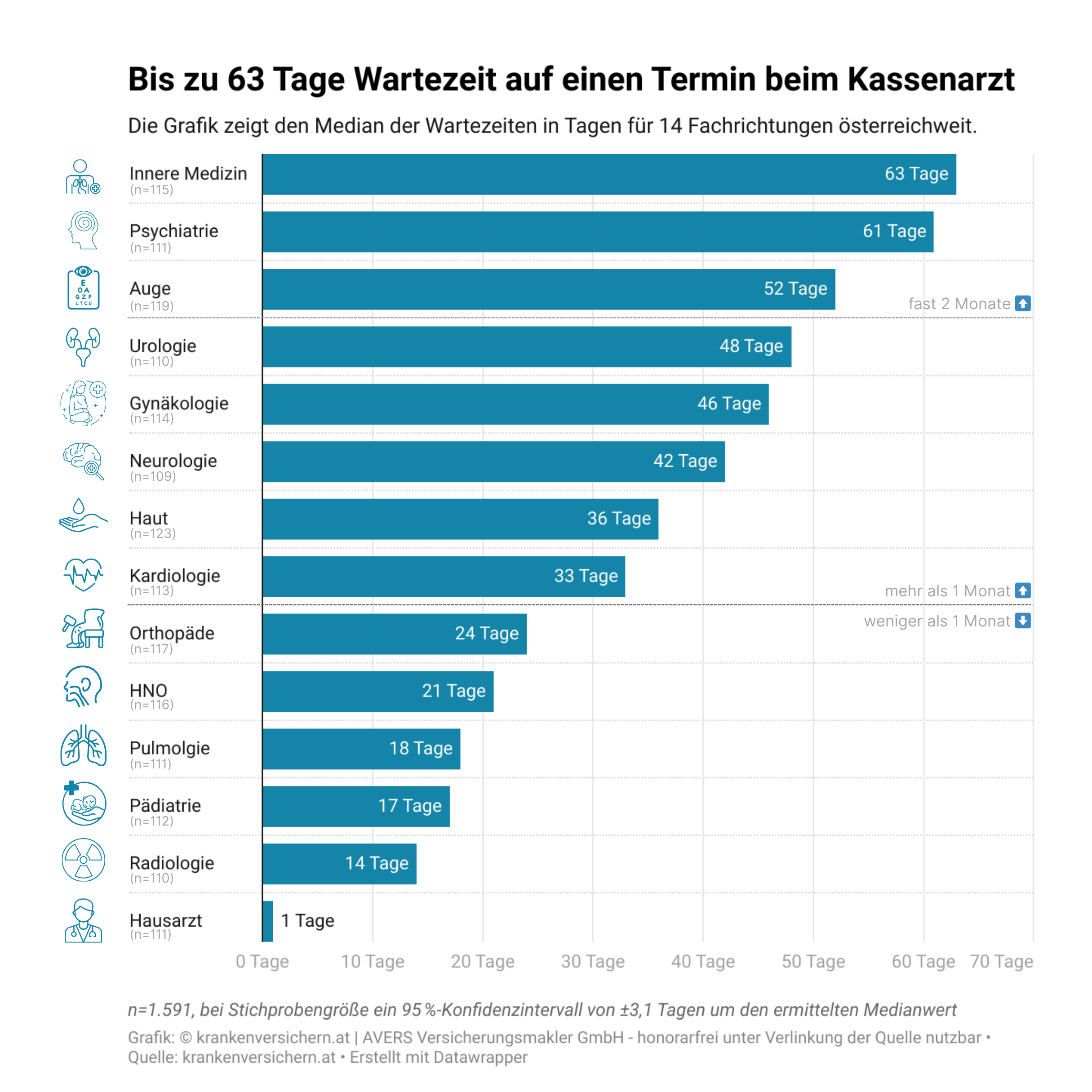

Kernergebnisse: Wo Österreich besonders lange wartet

Die Ergebnisse der Wartezeiten-Studie zeigen ein deutliches Gefälle je nach Fachrichtung:

- Am längsten (fast 2 Monate) wartet man auf einen Termin bei der Inneren Medizin (63 Tage), in der Psychiatrie (61 Tage) und bei Augenärzten (52 Tage) warten Patient:innen am längsten – oft mehrere Monate.

- Mehr als 1 Monat wartet man auf Urologie (48 Tage), Gynäkologie (46 Tage), Neurologie (42 Tage), Hautärzt:innen (36 Tage) und Kardiologie (33 Tage).

- Gleich oder länger als 14 Tage: gestalten sich die Wartezeiten für Orthopädie (24 Tage), Hals-Nasen-Ohren (21 Tage), Pulmologie (18 Tage), Pädiatrie (17 Tage) sowie Radiologie (14 Tage).

- Wenige Tage: Die mit Abstand geringste Wartezeit haben Patient:innen beim Hausarzt – dort ist häufig eine sofortige oder nur eintägige Terminvergabe möglich.

Dieses breite Spektrum – von einer unmittelbaren Betreuung bis hin zu mehrmonatigem Warten – verdeutlicht eindrucksvoll, wie stark die Versorgungslage in der österreichischen Kassenmedizin vom jeweiligen Fachgebiet abhängt.

Regionale Unterschiede im Fokus

Während die österreichweite Betrachtung bereits deutliche Unterschiede zwischen den Fachrichtungen gezeigt hat, lohnt ein genauer Blick auf die großen Versorgungsregionen.

Für die Detailanalyse haben wir uns auf

- Wien (n= 353)

- Niederösterreich (n=297)

- Oberösterreich (n=261) konzentriert.

Warum nur diese drei Bundesländer?

In diesen Regionen konnten wir auf eine ausreichend große Fallzahl zurückgreifen, die statistisch belastbare Aussagen erlaubt und sie repräsentieren rund 60% der Bevölkerung in Österreich.

In kleineren Bundesländern wie Vorarlberg, Kärnten oder dem Burgenland ist die Stichprobe naturgemäß kleiner, hier besteht die Gefahr, dass einzelne Extremwerte die Ergebnisse zu stark verzerren.

Um die Validität und Aussagekraft zu wahren, beschränken wir die vertiefte Analyse daher auf jene Bundesländer mit einer soliden Datenbasis.

Kassenarzt-Termine in Wien: Von 1 Tag bis 49 Tage Wartezeit je nach Fachrichtung

Für diese Grafik wurden 353 Termin-Rückmeldungen analysiert ; das 95 %-Konfidenzintervall für die ermittelten Median-Wartezeiten beträgt ±5,9 Tage.

Bis zwei Wochen Wartezeit (1–14 Tage):

- Hausarzt: 1 Tag

- Orthopädie: 3 Tage

- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde: 8 Tage

- Pädiatrie: 10 Tage

- Radiologie: 11 Tage

- Urologie: 13 Tage

- Neurologie: 14 Tage

- Augenheilkunde: 14 Tage

Zwei Wochen bis ein Monat Wartezeit (18–22 Tage):

- Pulmologie: 18 Tage

- Haut: 22 Tage

Mehr als ein Monat Wartezeit (34 Tage oder mehr):

- Innere Medizin: 34 Tage

- Psychiatrie: 44 Tage

- Gynäkologie: 45 Tage

- Kardiologie: 49 Tage

Diese Einteilung zeigt: Während Patient:innen in vielen Fächern binnen zwei Wochen einen Termin erhalten, müssen sie in den Bereichen Innere Medizin, Psychiatrie, Gynäkologie und besonders Kardiologie einen Monat oder mehr auf einen Kassenarzt-Termin warten.

Niederösterreich: Bis zu 62 Tage warten auf Facharzttermin

Für diesen Teil der Auswertung wurden 297 Termin-Rückmeldungen analysiert, das 95 %-Konfidenzintervall für die ermittelten Median-Wartezeiten beträgt ±6,9 Tage.

Kurze Wartezeiten (unter bzw. rund 1 Monat):

- Hausarzt: 3 Tage

- Pädiatrie: 15 Tage

- Kardiologie: 22 Tage

- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde: 24 Tage

- Orthopädie: 24 Tage

- Auge: 30 Tage

- Haut: 30 Tage

Mittlere Wartezeiten (zwischen 1 und 2 Monaten):

- Pulmologie: 35 Tage

- Radiologie: 39 Tage

- Gynäkologie: 40 Tage

- Neurologie: 45 Tage

- Innere Medizin: 45 Tage

Lange Wartezeiten (~ 2 Monate):

- Psychiatrie: 60 Tage

- Urologie: 62 Tage

Das Ergebnis macht die Versorgungsunterschiede zwischen den Fächern deutlich: Während im Bereich Hausarzt und Pädiatrie Termine oft innerhalb weniger Tage vergeben werden, müssen Patient:innen in Fächern wie Urologie, Psychiatrie und teils auch Neurologie einen bis zu zweimonatigen oder sogar längeren Vorlauf auf einen Kassenarzttermin in Kauf nehmen.

Oberösterreich – Auffällig lange Wartezeiten in der Psychiatrie

In die Analyse für Oberösterreich flossen 261 Rückmeldungen ein; das 95 %-Konfidenzintervall beträgt ±8,0 Tage um den ermittelten Medianwert.

Beschreibung der Wartezeiten nach Kategorie

Lange Wartezeiten (mehr als 2 Monate):

- Psychiatrie: 112 Tage

- Innere Medizin: 74 Tage

- Kardiologie: 67 Tage

- Gynäkologie: 62 Tage

- Orthopädie: 61 Tage

Mittlere Wartezeiten (zwischen 1 und 2 Monaten):

- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde: 52 Tage

- Haut: 44 Tage

- Pädiatrie: 31 Tage

Wartezeiten unter 1 Monat:

- Urologie: 29 Tage

- Auge: 22 Tage

- Pulmologie: 18 Tage

- Neurologie: 17 Tage

- Radiologie: 11 Tage

- Hausarzt: 3 Tage

Oberösterreich sticht durch besonders lange Wartezeiten hervor: Patient:innen warten in einzelnen Fächern, wie etwa Psychiatrie und Innerer Medizin, teils mehrere Monate auf einen Termin beim Kassenarzt. Gleichzeitig ist in anderen Bereichen – speziell bei Hausärzten, Radiologie und Neurologie – eine zeitnahe Betreuung weiter möglich.

Regionalanalyse

Die drei großen Bundesländer verdeutlichen: Wartezeiten sind kein gleichmäßig verteiltes Problem, sondern hängen stark von regionalen Strukturen ab.

Während Wien dank dichter Versorgung vergleichsweise gut abschneidet, zeigen Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark dramatische Engpässe in einzelnen Fachrichtungen.

Wieso steigen die Wartezeiten – und was bedeutet das?

Unsere Wartezeitenanalyse fällt nicht vom Himmel – sie ist das Ergebnis verschiedener struktureller Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren zugespitzt haben.

Zwei zentrale Themen stechen hervor:

- der Wandel zwischen Kassenärzt:innen und Wahlärzt:innen, sowie der

- Mangel an Kassenärzt:innen.

Beide zusammen tragen maßgeblich dazu bei, dass Termine heute oft erst nach Wochen oder Monaten möglich sind.

Entwicklung Kassenarzt vs. Wahlarzt

Immer mehr Ärzt:innen entscheiden sich dafür, ohne Kassenvertrag zu arbeiten, also als Wahlärzt:innen. Vorteile sind unter anderem mehr Autonomie:

- flexiblere Öffnungszeiten,

- weniger bürokratische Auflagen,

- höhere Honorare außerhalb der Standards der Krankenkassen.

Während die Zahl der Wahlärzt:innen deutlich zunimmt ist die Zahl der Kassenärzt:innen in dieselbe Zeitspanne kaum gewachsen oder in einigen Regionen sogar gesunken.

Einige Fachrichtungen sind besonders betroffen: z. B. Dermatologie, Urologie und Augenheilkunde zeigen, laut parlamentarischen Anfragen, einen Anstieg des Anteils von Wahlärzt:innen bei gleichzeitigem Rückgang oder stagnierender Entwicklung der Kassenärzt:innen.

Für Patient:innen heißt das: Wenn viele Ärzt:innen von Kassa zu Privat wechseln, dann sinkt die Verfügbarkeit von Kassenarztterminen – und wer nicht privat zahlen will oder kann, muss länger warten.

Alleine in Wien muss ein Wahlarzt in etwa nur die Hälfte der Patienten betreuen, wie im Vergleich zum Kassenarzt – das heißt, mehr Zeit für den Patienten und bessere medizinische Versorgung.

Mangel an Kassenärzt:innen

Ein gravierender Punkt ist, dass zahlreiche Kassenarztstellen unbesetzt sind. Laut Ärztekammer sind zum Veröffentlichungszeitpunkt Ende 2024 rund 300 Planstellen, die nicht besetzt sind.

Gründe für den Mangel sind oft struktureller Art

- Honorierung und Arbeitsbedingungen

Viele Vertragsärzt:innen beklagen, dass Gespräche, Beratung und Zeit am Patienten kaum angemessen vergütet sind. Bürokratie, vorgegebene Mindestöffnungszeiten, bzw. Pflichtzeiten in Randstunden oder außerhalb der Stadt sind häufige Kritikpunkte. Der Privatarztstatus erscheint attraktiv. - Regionale Unterschiede und ländliche Regionen

Gerade in weniger bevölkerten Gebieten sind Kassenärzt:innen entweder schwer zu finden oder nicht mehr vorhanden. Junge Ärzt:innen scheuen oft die Praxisgründung dort, wo Infrastruktur, Verdienstmöglichkeiten und Lebensqualität eingeschränkt sind. Das verschärft die Wartezeiten besonders in diesen Regionen. - Demografischer Wandel und wachsende Nachfrage

Österreichs Bevölkerung wächst und altert, das bedeutet: mehr Patient:innen mit komplexeren Gesundheitsbedürfnissen und häufigerem Facharztbedarf. Gleichzeitig steigt das Bewusstsein und die Nachfrage nach spezialisierten Leistungen. Die Krankenversorgung hat sich verändert, aber die Kassenarztversorgung konnte nicht proportional mitwachsen. - Bildungs- und Nachwuchsaspekte

Junge Ärzt:innen wünschen sich oft bessere Work-Life-Balance, mehr Zeit pro Patient:in, flexiblere Verträge. Viele schrecken vor den verpflichtenden Vorgaben im Kassenarztvertrag (z. B. Mindestöffnungszeiten, bestimmte Öffnungszeiten angelegte Versorgungsgebiete) zurück.

Was bedeuten diese Entwicklungen für Patient:innen und das System?

- Zugang verlagert sich: Wer schneller einen Termin braucht, muss entweder privat zahlen oder auf Wahlärzt:innen ausweichen – das kann mit Mehrkosten verbunden sein und schafft Ungleichheiten.

- Wartezeiten verschärfen sich: Dadurch, dass das Angebot an Kassenärzt:innen stagniert oder fällt, steigt die Nachfrage pro verbleibender Kassenarztpraxis – längere Wartezeiten sind die logische Folge.

- Gesundheitliche Folgen: Verzögerte Diagnosen und Behandlungen, höhere Belastung durch lange Wartefristen, psychischer Stress.

- Kosten für das Gesundheitssystem: Durch verspätete Behandlungen können Komplikationen entstehen, die teurer sind. Auch Ausfallzeiten und ineffiziente Abläufe schlagen zu Buche.

Was Verbraucher:innen gegen lange Wartezeiten tun können

Die Wartezeiten bei Kassenärzt:innen sind nicht nur ärgerlich, sie kosten Zeit, Lebensqualität und manchmal Gesundheit.

Wer schneller behandelt werden will, flexiblere Entscheidungen in der Arztwahl schätzen oder schlichtweg nicht monatelang warten möchte, findet in der Wahlarztversicherung eine starke Lösung.

Die Daten von krankenversichern.at zeigen: Dies ist keine Randlösung mehr, sondern bei vielen Menschen Kernmotiv Nr. 1 für private Vorsorge.

8 von 10 Personen geben an, dass die Wahlarztversicherung das Hauptmotiv für einen Abschluss ist.

Warum kann eine Wahlarztversicherung Sinn machen?

- Kurze Wartezeiten & freie Arztwahl

Wahlarztpraxen bieten in der Regel deutlich kürzere Wartezeiten. Mehr noch: Versicherte können selbst entscheiden, welcher Arzt – und wann. Das bedeutet keinen Umweg, keine langen Telefonketten, kein Warten, bis etwas frei wird. - Kostenübernahme & Leistungen

Viele Wahlarztversicherungen übernehmen heute bis zu 100 % der Kosten, vorausgesetzt der Tarif ist entsprechend gewählt. Es gibt auch Tarife, die schon ab ca. 60–80 € monatlich starten, besonders für jüngere Versicherte oder solche mit geringerem Leistungsumfang. - Marktentwicklung & Akzeptanz

Leistungsfälle und Auszahlungen der Zusatzversicherung haben stark zugenommen – +22 % Leistungsfälle allein von 2023 auf 2024, über 2 Mrd. € an Leistungen beim Wahlarztbereich. Das spricht dafür, dass nicht nur ein Bedürfnis da ist, sondern dass dieses Bedürfnis auch schon in großem Maß realisiert wird. - Bezahlbarkeit und Klarheit

Die Umfragen zeigen: Viele wünschen sich Wahlarztversicherung, sehen sie als Teil der Gesundheitsvorsorge – aber sie soll leistbar sein. Z. B. maximal 100 € monatlich oder darunter.

Worauf sollten Verbraucher:innen achten?

Damit die Wahlarztversicherung wirklich das bringt, was sie verspricht, hier ein paar Checkpunkte:

- Achten Sie auf jährliche Deckungshöhe (z. B. wieviel € Wahlarztkosten im Jahr abgedeckt sind). Erfahrungsgemäß nutzen unsere über 3.900 Kunden rund 1.300€ bis 1.400€ pro Jahr.

- Prüfen Sie, wie hoch der Selbstbehalt ist – oft müssen Sie zuerst die Rechnung selbst bezahlen und dann einreichen.

- Sehen Sie sich genau die Leistungen an: werden auch Therapien, psychologische Behandlungen etc. berücksichtigt?

- Preis-Leistung vergleichen – manche Tarife bieten viel Leistung schon zu moderaten Preisen.

- Informationen im Vertrag: Gibt es Wartezeiten in der Versicherungspolice selbst (z. B. Wartefristen bei bestimmten Leistungen)?

Ist unabhängiger Experte für private Krankenversicherungen in Österreich. Unser Ziel ist es, durch umfassende Analysen und transparente Information Klarheit für Kund:innen zu schaffen – damit jeder die beste Entscheidung zur eigenen Absicherung treffen kann. Mehr zur Person finden Sie auf der Autorenseite.