Neue OP-Wartezeiten-Studie: In 7 von 10 Kategorien wartet man länger als 4 Monate auf einen Termin

Zuletzt aktualisiert: 10.11.2025

Autor: Sebastian Arthofer, MSc

Inhaltsverzeichnis

Warum wir diese Studie machen

Stellen Sie sich vor, Sie leben monatelang mit Schmerzen.

Ihr Arzt sagt: „Eine Operation wäre notwendig.“

Doch am Telefon der Klinik hören Sie:

„Der nächste freie OP-Termin ist in sieben, vielleicht acht Monaten.“

Acht Monate?

Das klingt nach einem organisatorischen Problem – ist aber in Wahrheit viel größer.

- In dieser Zeit kann sich eine Erkrankung verschlechtern.

- Schmerzen können chronisch werden.

- Lebensqualität kann verloren gehen.

- Für manche bedeutet es, monatelang nicht arbeiten zu können.

- Für andere, ihren Alltag nur noch „funktionierend“ zu überstehen.

Ein Teil unserer Kund:innen sagt uns genau das:

„Wir kommen zu euch, weil wir wegen der langen Wartezeiten auf Operationen Hilfe brauchen.“

Dabei sind unsere Kund:innen meist auf der Suche nach einer privaten Krankenversicherung bzw. (umgangssprachlich) Zusatzversicherung.

Diese Rückmeldungen waren der Auslöser.

Wir wollten nicht länger nur über Wartezeiten sprechen – wir wollten sie messbar machen.

Wie lange warten Menschen in Österreich wirklich auf einen OP-Termin?

Unsere Antwort darauf ist die erste österreichweite OP-Wartezeitenstudie 2025.

Unsere Studie basiert auf insgesamt 525 Terminanfragen (Mystery-Calls, E-Mails und Online-Recherchen) bei öffentlichen (landesgesundheitsfondsfinanzierten) OP-anbietenden Einrichtungen in Österreich. Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum 29.09.–07.11.2025.

Untersucht wurden zehn Kategorien – sechs Fachrichtungen sowie vier häufige Eingriffskategorien, die überwiegend der Orthopädie zugeordnet sind. Da die öffentlichen Krankenhauskapazitäten (gemessen in Betten) in Österreich im Verhältnis zur Bevölkerung näherungsweise gleich verteilt sind und nahezu alle öffentlichen Spitäler einbezogen wurden, ist die Gewichtung nach Betten faktisch gewährleistet.

Der Ablauf der Terminrecherche war standardisiert: Zuerst erfolgten telefonische Anfragen (Mystery-Calls). Falls keine Auskunft möglich war, folgten E-Mails, erneutes Nachtelefonieren sowie eine Online-Suche nach verfügbaren OP-Slots.

Für die Wartezeitauswertung wurde der Median verwendet – nicht der Durchschnitt. Der Median bildet das tatsächliche Warteerlebnis realistischer ab, da er Ausreißer wie extrem lange Einzelfälle nicht verzerrt. Je nach Stichprobengröße beträgt das 95 %-Konfidenzintervall ±0,9 (Gesamt) bis ± 3,3 Wochen (in den Bundesländern) rund um den ermittelten Medianwert.

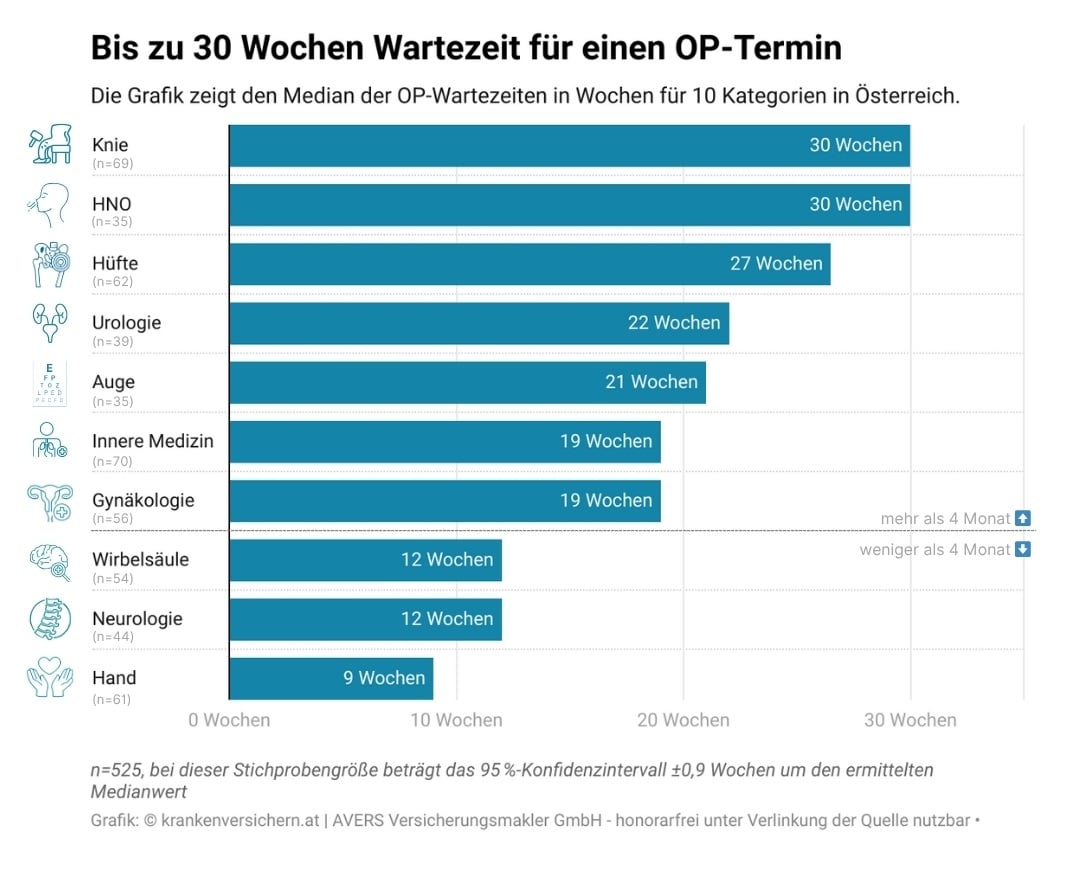

Kernergebnisse: Wo Österreich besonders lange wartet

Die Ergebnisse der OP-Wartezeitenstudie zeigen deutliche Unterschiede je nach Operationsart:

Am längsten warten Patient:innen auf Eingriffe am Knie und im Hals-Nasen-Ohren-Bereich – beide mit einem Median von 30 Wochen, also rund 7 Monaten Wartezeit. Nur knapp darunter liegen Hüftoperationen mit 27 Wochen, was bedeutet, dass viele Menschen ein halbes Jahr oder länger mit Schmerzen oder Einschränkungen leben müssen, bevor sie operiert werden.

Auch Eingriffe in der Urologie (22 Wochen) und bei Augeneingriffen (21 Wochen) liegen klar über der 4-Monats-Marke. In diesen Bereichen ist der operative Zugang damit spürbar verzögert.

Zwischen 12 und 19 Wochen – also rund drei bis fünf Monate – bewegen sich Operationen in der Inneren Medizin (19 Wochen), Gynäkologie (19 Wochen) sowie Neurologie (12 Wochen) und Operationen an der Wirbelsäule (12 Wochen).

Am kürzesten fällt die Wartezeit bei Handoperationen aus – hier beträgt der Median 9 Wochen. Doch selbst dieser „schnellste“ Bereich bedeutet im Schnitt mehr als zwei Monate Wartezeit.

Dieses breite Spektrum – von 9 Wochen bis 30 Wochen – macht sichtbar, wie unterschiedlich der Zugang zu Operationen in Österreich ist.

Während manche Eingriffe vergleichsweise rasch möglich sind, führt eine OP-Planung in anderen Bereichen zu monatelangen Verzögerungen.

Für Betroffene bedeutet das oft anhaltende Schmerzen, eingeschränkte Mobilität und einen Verlust an Lebensqualität.

Regionale Unterschiede im Fokus

Während die österreichweite Gesamtanalyse bereits große Unterschiede zwischen den OP-Kategorien zeigt, lohnt sich ein genauer Blick auf die regionalen Versorgungsrealitäten.

Für die Detailanalyse konzentrieren wir uns auf jene Bundesländer, in denen wir eine statistisch belastbare Stichprobe erzielen konnten:

Wien (n = 86)

Niederösterreich (n = 105)

Oberösterreich (n = 67)

Steiermark (n = 71)

Warum nur diese vier Bundesländer?

In diesen Regionen liegen ausreichend viele Rückmeldungen vor, um valide Medianwerte zu berechnen und Verzerrungen durch Ausreißer zu vermeiden. Gemeinsam decken diese vier Bundesländer einen erheblichen Anteil der österreichischen Bevölkerung ab (~ 71%) und bilden gleichzeitig die größten Anteil an verfügbaren Betten (~70%).

In kleineren Bundesländern wie Kärnten, Salzburg, Vorarlberg oder dem Burgenland fällt die Stichprobengröße deutlich geringer aus. Das führt dazu, dass einzelne Extremwerte das Ergebnis unverhältnismäßig beeinflussen könnten, wodurch die Ergebnisse weniger repräsentativ wären.

Um die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Studie sicherzustellen, beschränken wir die tiefgehende Analyse daher auf jene Bundesländer, die über eine solide Datenbasis verfügen.

Wien: Bis zu 24 Wochen warten auf OP-Termin

Für diese Grafik wurden 86 Termin-Rückmeldungen analysiert; das 95 %-Konfidenzintervall für die ermittelten Median-Wartezeiten beträgt ±1,5 Wochen.

Bis 9 Wochen Wartezeit (bis 2 Monate):

Gynäkologie: 5 Wochen

Neurologie: 9 Wochen

10 bis 15 Wochen Wartezeit (rund 2-4 Monate):

Wirbelsäule: 10 Wochen

Handoperationen: 10 Wochen

Innere Medizin (organnahe Eingriffe): 13 Wochen

Auge (Katarakt/OP): 15 Wochen

Mehr als 18 Wochen Wartezeit (mehr als 4 Monate):

Hüfte: 19 Wochen

Urologie: 21 Wochen

Knie: 21 Wochen

HNO: 24 Wochen

Diese Einteilung zeigt: Während Patient:innen in der Gynäkologie und Neurologie noch vergleichsweise rasch einen OP-Termin erhalten, müssen sie in Spitzenbereichen wie bei HNO- oder Knie-Eingriffen bereits rund fünf Monate auf einen Eingriff warten.

Niederösterreich: Bis zu 31 Wochen warten auf OP-Termin

Für diese Grafik wurden 105 Termin-Rückmeldungen analysiert; das 95 %-Konfidenzintervall für die ermittelten Median-Wartezeiten beträgt ±1,9 Wochen.

Kürzere Wartezeiten:

Hand: 8 Wochen

Wirbelsäule: 11 Wochen

Mittlere Wartezeiten:

Neurologie: 14 Wochen

- Innere Medizin: 15 Wochen

Urologie: 17 Wochen

Lange Wartezeiten:

- Gynäkologie: 24 Wochen

Auge: 25 Wochen

HNO: 29 Wochen

- Hüfte: 30 Wochen

Knie: 31 Wochen

Diese Einteilung zeigt: Während Patient:innen in einigen Kategorien noch vergleichsweise rasch einen OP-Termin erhalten, müssen sie in Bereichen wie Hüfte und Knie mehr als ein halbes Jahr auf einen OP-Termin warten.

Oberösterreich: bis zu 29 Wochen warten auf OP-Termin

Für diese Grafik wurden 67 Termin-Rückmeldungen analysiert; das 95 %-Konfidenzintervall für die ermittelten Median-Wartezeiten beträgt ±3,3 Wochen.

Lange Wartezeiten (mehr als 6 Monate):

Knie: 29 Wochen

HNO: 29 Wochen

Hüfte: 28 Wochen

Mittlere Wartezeiten (zwischen 3 und 5 Monaten):

Urologie: 24 Wochen

Auge: 20 Wochen

Gynäkologie: 19 Wochen

Innere Medizin: 15 Wochen

Neurologie: 12 Wochen

Wartezeiten (bis und unter 2 Monat):

Wirbelsäule: 9 Wochen

Hand: 8 Wochen

Oberösterreich zeigt im Vergleich ein klares Bild: In mehreren OP-Bereichen – insbesondere Knie, HNO und Hüfte – warten Patient:innen bis zu 29 Wochen, also rund 7 Monate, auf einen Operationstermin. Gleichzeitig gibt es Bereiche mit deutlich kürzerer Wartezeit, in denen eine Versorgung weiterhin rasch möglich ist.

Steiermark: bis zu 60 Wochen warten auf OP-Termin

Für diese Grafik wurden 71 Termin-Rückmeldungen analysiert; das 95 %-Konfidenzintervall für die ermittelten Median-Wartezeiten beträgt ±2,1 Wochen.

Lange Wartezeiten (mehr als 7 Monate):

Auge: 60 Wochen

Knie: 36 Wochen

Urologie: 32 Wochen

Hüfte: 30 Wochen

Mittlere Wartezeiten (zwischen 4 und 6 Monaten):

HNO: 27 Wochen

Wirbelsäule: 24 Wochen

Innere Medizin: 23 Wochen

Neurologie: 22 Wochen

Gynäkologie: 20 Wochen

Wartezeiten unter 3 Monat:

Hand: 11 Wochen

Die Steiermark weist die längste Wartezeit der gesamten Studie auf: Für bestimmte Operationen – insbesondere im Bereich Auge (60 Wochen) – müssen Patient:innen mehr als ein Jahr auf einen OP-Termin warten. Gleichzeitig zeigen andere Kategorien, dass eine zeitnahe OP-Vergabe je nach Fachgebiet weiterhin möglich ist.

Wieso steigen die Wartezeiten – und was bedeutet das?

Die langen Wartezeiten auf OP-Termine sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis mehrerer struktureller Entwicklungen im österreichischen Gesundheitssystem, die sich in den letzten Jahren überlagert und verstärkt haben.

Drei zentrale Faktoren stechen hervor:

Begrenzte OP-Kapazitäten durch Personalmangel und Ressourcendruck

Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie

Demografischer Wandel und steigender Behandlungsbedarf

Gemeinsam führen sie dazu, dass planbare Eingriffe heute oft erst nach Wochen oder Monaten durchgeführt werden können.

Gründe für den Mangel sind oft struktureller Art

- Begrenzte OP-Kapazitäten: Personalmangel & gesperrte Betten

Österreich verfügt nicht über zu wenige Operationssäle – es fehlt das Personal, um sie zu betreiben.

In vielen Spitälern fehlen qualifizierte Pflegekräfte und OP-Teams.

Dadurch müssen Betten gesperrt werden, obwohl die Infrastruktur vorhanden wäre.

Planbare Operationen werden verschoben oder „nach hinten gereiht“.

Wenn OP-Kapazitäten reduziert werden, verlängert sich die Warteschlange automatisch – egal, wie dringend der Eingriff wäre.

- Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie

Während der Pandemie wurden viele planbare Operationen ausgesetzt oder verschoben.

Diese „Welle“ nicht durchgeführter Eingriffe wirkt bis heute nach:Eingriffe konnten nicht stattfinden → Fälle stauten sich auf.

Viele Patient:innen meldeten sich später wieder → zusätzliche Belastung.

Untersuchungen & Kontrolltermine wurden ausgelassen → Krankheiten verschlechterten sich.

Kurz gesagt:

Ein Berg an OP-Backlogs trifft auf ein System mit weniger Kapazität als vorher. - Demografie erhöht die Nachfrage – aber nicht das Angebot

Österreichs Bevölkerung ist gewachsen – und wird älter.

2000: ~ 8 Mio. Einwohner

2025: ~ 9,2 Mio. Einwohner

➝ +1,2 Mio. Menschen, die medizinische Versorgung benötigen.

Mit zunehmendem Alter steigt auch die Zahl jener Eingriffe, die typischerweise planbar sind:

Knie-OPs

Hüft-OPs

Augen- und Urologie-Eingriffe

Doch während die Nachfrage steigt, wurden stationäre Kapazitäten und OP-Ressourcen nicht in gleichem Ausmaß ausgebaut.

Was bedeuten diese Entwicklungen für Patient:innen und das System?

Wartezeiten verlängern sich: Wenn OP-Kapazitäten eingeschränkt sind, rutschen planbare Eingriffe nach hinten.

Gesundheitliche Folgen: Verzögerungen können Schmerzen verlängern, Erkrankungen verschlimmern und spätere Operationen riskanter machen.

Zwei-Klassen-Versorgung: Wer privat ausweicht oder eine Wahlarztversicherung hat, erhält oft deutlich schneller einen OP-Termin.

Was Patient:innen gegen lange OP-Wartezeiten tun können

Lange Wartezeiten auf einen OP-Termin sind nicht nur frustrierend – sie können Schmerzen verlängern, den Alltag massiv einschränken und im schlimmsten Fall die gesundheitliche Situation verschlechtern.

Viele Menschen stellen sich daher die Frage:

„Wie kann ich schneller zu einem OP-Termin kommen?“

Eine Lösung gewinnt dabei massiv an Bedeutung: die private Krankenhaus-Zusatzversicherung (Sonderklasse).

Sie ermöglicht Zugang zu jenen Strukturen, in denen OP-Kapazitäten flexibler geplant werden können – inkl. Chefarztbehandlung, freie Spitalswahl und bevorzugte Terminvergabe bei planbaren Eingriffen.

Der Grund ist einfach:

In der Sonderklasse/oder im Privatspital stehen zusätzliche Operationskapazitäten zur Verfügung.

Patient:innen gelangen nicht in die allgemeine Warteschlange der Kassen-OPs.

Statt „nächstes mögliches Datum in mehreren Monaten“ heißt es oft:

„Wir finden einen Termin in der nächsten Wochen.“

Kurz gesagt:

Wer Sonderklasse hat, wartet nicht – er wird eingeplant.

Die Zusatzversicherung ist damit für viele Menschen der entscheidende Unterschied zwischen monatelangem Warten und schneller Versorgung.

Warum kann eine Sonderklassenversicherung Sinn machen?

Schnellere OP-Termine & freie Spitalswahl

Mit einer Sonderklasseversicherung erhalten Patient:innen bevorzugten Zugang zu OP-Kapazitäten in Vertragskrankenhäusern und Privatkliniken.

Das bedeutet:

kürzere Wartezeiten auf planbare Operationen,

freie Wahl des Krankenhauses (öffentlich oder privat),

freie Wahl des operierenden Arztes / Chefarztes.

Statt „Wir melden uns, sobald ein Termin frei wird“ lautet es oft:

„Wir planen Sie ein.“

Kostenübernahme & Leistungen

Je nach Tarif übernimmt die Versicherung bis zu 100 % der Kosten für:

OP und stationären Aufenthalt

Sonderklassezimmer (Ein- oder Zweibettzimmer)

Chefarztbehandlung

Viele Tarife sind bereits ab ca. 60–90 € monatlich erhältlich – besonders für junge Versicherte oder Tarife mit Selbstbehalt.

Worauf sollten Verbraucher:innen achten?

Damit eine Sonderklasse-Versicherung im Ernstfall wirklich das hält, was sie verspricht, sollten vor Vertragsabschluss folgende Punkte geprüft werden:

- Achten Sie auf den Leistungsumfang im stationären Bereich – z. B. ob Ein- oder Zweibettzimmer, freie Arztwahl (inkl. Chefarzt) und Zugang zu Privatkliniken abgedeckt sind. Erfahrungsgemäß nutzen unsere Kund:innen die Sonderklasse vor allem für geplante OPs und bevorzugte Terminvergabe.

- Prüfen Sie, wie hoch der Selbstbehalt pro Jahr ist – viele Tarife bieten Varianten mit unterschiedlichen HÖhen. Ein Selbstbehalt kann die monatliche Prämie deutlich reduzieren.

- Sehen Sie sich die Krankenhaus- und Arztwahl genau an: Gilt die Deckung in allen Krankenhäusern oder nur in Vertragsspitälern? Werden auch Privatkliniken übernommen?

- Preis-Leistung vergleichen – manche Tarife bieten volle Sonderklasse-Leistungen inkl. Chefarzt zu moderaten monatlichen Prämien, andere begrenzen zentrale Bausteine.

- Informationen im Vertrag prüfen: Gibt es Wartezeiten in der Polizze selbst (z. B. 3 Monate für stationäre Eingriffe, 9 Monate für Geburten oder 6–12 Monate für bestimmte Indikationen)?

Ist unabhängiger Experte für private Krankenversicherungen in Österreich. Unser Ziel ist es, durch umfassende Analysen und transparente Information Klarheit für Kund:innen zu schaffen – damit jeder die beste Entscheidung zur eigenen Absicherung treffen kann. Mehr zur Person finden Sie auf der Autorenseite.